生理不順 原因をわかりやすく解説。ホルモンの乱れ、ストレス、生活習慣、婦人科疾患など、体のサインを見逃さないためのポイントと改善法をまとめました。

生理不順とは何か:周期や症状の基礎知識

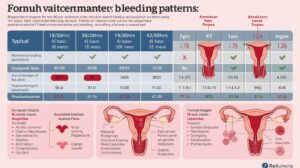

「最近、生理が予定より早く来た」「1か月以上こない」──そんな変化に気づいたとき、不安になる方も多いのではないでしょうか。生理不順とは、月経周期が安定せず、早まったり遅れたりする状態を指すと言われています。一般的には、25〜38日の間隔で生理がくるのが正常な周期とされ、この範囲を超えると不順のサインと考えられることが多いようです(引用元:https://www.takeyama-clinic.or.jp/menstrual-irregularity/)。

また、「毎月くるけれど日数や量がバラバラ」「周期が2か月以上空く」といった場合も注意が必要だと言われています。とはいえ、1回のずれで過度に心配する必要はありません。体調やストレスなど、一時的な要因で乱れることもあるからです。

ただし、3か月以上生理がこない、もしくは極端に短い周期(20日以下)や長い周期(45日以上)が続く場合には、ホルモンのバランスが乱れている可能性があるとされています。ホルモン分泌は、脳の視床下部・下垂体と卵巣の連携で保たれており、睡眠不足やストレス、過度なダイエットなどが影響することがあるようです(引用元:https://www.hiro-clinic.or.jp/gynecology/causes-of-irregular-periods-and-specific-measures-for-improvement/)。

また、「生理不順=病気」とは限らないものの、放置すると不妊や骨密度の低下につながるケースもあると指摘されています。生理は体の状態を映すバロメーターとも言われるため、周期の変化を見逃さないことが大切です(引用元:https://www.shinjuku-sakura.jp/irregular-menstruation/)。

自分のリズムを知る第一歩として、「月経アプリ」や「カレンダー」で日付や体調を簡単に記録しておくのがおすすめです。小さな変化に気づけるだけで、早めの対応や医療機関への相談がしやすくなります。

生理周期/ホルモンバランス/生活習慣/セルフチェック/女性の健康

主な原因:ホルモンバランスと内分泌の乱れ

「生理不順の原因は?」と聞かれると、多くの人がまず思い浮かべるのがホルモンバランスの乱れかもしれません。実際、生理の周期は女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンの分泌量によって大きく左右されると言われています。これらのホルモンは、脳の視床下部と下垂体からの指令を受けて卵巣で分泌され、一定のリズムを保つことで月経が安定しているのです(引用元:https://www.takeyama-clinic.or.jp/menstrual-irregularity/)。

しかし、ストレスや急激な体重変化、睡眠不足などでこのリズムが崩れると、ホルモンの分泌指令がうまく伝わらなくなることがあるそうです。たとえば、視床下部が「疲労状態」になって指令を出せなくなると、卵巣が休んでしまい、無排卵や生理不順が起こりやすくなると考えられています。

また、ホルモンの乱れが続くと「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」のように卵胞が成熟せず、排卵しにくくなるケースもあるといわれています。これは特に20〜30代の女性に見られ、ニキビや体毛の変化など、ホルモン過剰によるサインが出ることもあります(引用元:https://www.hiro-clinic.or.jp/gynecology/causes-of-irregular-periods-and-specific-measures-for-improvement/)。

さらに、甲状腺機能の異常や高プロラクチン血症といった内分泌のトラブルも、生理不順の背景にある要因の一つとされています。甲状腺ホルモンが多すぎたり少なすぎたりすると、体温や代謝のバランスが崩れ、月経周期にも影響が出ることがあるそうです。

そして、思春期や更年期のようにホルモン分泌が大きく変化する時期にも、周期が乱れやすい傾向があると言われています。思春期ではホルモンリズムがまだ安定せず、更年期ではエストロゲンが減少するため、どちらも自然な変動として起こることがあると考えられます(引用元:https://www.shinjuku-sakura.jp/irregular-menstruation/)。

生理不順の背後には、体だけでなく心のストレスや生活習慣も密接に関わっていると言われています。無理に自己判断せず、気になる変化が続くようなら早めに専門医へ相談することが安心につながるでしょう。

ホルモンバランス/エストロゲン/プロゲステロン/PCOS/甲状腺機能

主な原因:ホルモンバランスと内分泌の乱れ

「生理不順の原因は?」と聞かれると、多くの人がまず思い浮かべるのがホルモンバランスの乱れかもしれません。実際、生理の周期は女性ホルモンであるエストロゲンとプロゲステロンの分泌量によって大きく左右されると言われています。これらのホルモンは、脳の視床下部と下垂体からの指令を受けて卵巣で分泌され、一定のリズムを保つことで月経が安定しているのです(引用元:https://www.takeyama-clinic.or.jp/menstrual-irregularity/)。

しかし、ストレスや急激な体重変化、睡眠不足などでこのリズムが崩れると、ホルモンの分泌指令がうまく伝わらなくなることがあるそうです。たとえば、視床下部が「疲労状態」になって指令を出せなくなると、卵巣が休んでしまい、無排卵や生理不順が起こりやすくなると考えられています。

また、ホルモンの乱れが続くと「多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)」のように卵胞が成熟せず、排卵しにくくなるケースもあるといわれています。これは特に20〜30代の女性に見られ、ニキビや体毛の変化など、ホルモン過剰によるサインが出ることもあります(引用元:https://www.hiro-clinic.or.jp/gynecology/causes-of-irregular-periods-and-specific-measures-for-improvement/)。

さらに、甲状腺機能の異常や高プロラクチン血症といった内分泌のトラブルも、生理不順の背景にある要因の一つとされています。甲状腺ホルモンが多すぎたり少なすぎたりすると、体温や代謝のバランスが崩れ、月経周期にも影響が出ることがあるそうです。

そして、思春期や更年期のようにホルモン分泌が大きく変化する時期にも、周期が乱れやすい傾向があると言われています。思春期ではホルモンリズムがまだ安定せず、更年期ではエストロゲンが減少するため、どちらも自然な変動として起こることがあると考えられます(引用元:https://www.shinjuku-sakura.jp/irregular-menstruation/)。

生理不順の背後には、体だけでなく心のストレスや生活習慣も密接に関わっていると言われています。無理に自己判断せず、気になる変化が続くようなら早めに専門医へ相談することが安心につながるでしょう。

ホルモンバランス/エストロゲン/プロゲステロン/PCOS/甲状腺機能

ストレスや生活習慣の影響

「最近忙しくて寝不足続き」「つい食事を抜いてしまう」──そんな生活の積み重ねが、生理周期に影響を与えることがあると言われています。生理はホルモンのリズムで成り立っており、その指令を出すのは脳の視床下部です。この部分はストレスにとても敏感で、過労や睡眠不足が続くと、ホルモン分泌の指令がうまく伝わらなくなる場合があるそうです(引用元:https://www.takeyama-clinic.or.jp/menstrual-irregularity/)。

「最近、生理が遅れている気がする…」と感じたとき、まず見直したいのが生活リズムです。睡眠時間が短い、あるいは夜更かしが続くと、自律神経が乱れてホルモン分泌のサイクルにも影響すると言われています。特に夜22時から翌2時は、体がホルモンを整える“ゴールデンタイム”と呼ばれる時間帯。この時間にしっかり休むことで、体のリズムが整いやすくなると考えられています。

また、過度なダイエットや過剰な運動も生理不順の原因になりやすいとされています。急激に体重が減ると、脳が「栄養が足りていない」と判断し、排卵や生理を止める働きをすることがあるそうです(引用元:https://www.hiro-clinic.or.jp/gynecology/causes-of-irregular-periods-and-specific-measures-for-improvement/)。「体を絞ること」と「健康を保つこと」は別物であり、極端なダイエットは避けたほうが良いとされています。

食生活の乱れも、ホルモンバランスに関係しています。鉄分やタンパク質、ビタミンB群などの不足は、ホルモン生成を妨げる要因の一つと考えられています。ファストフードやコンビニ食が多い場合は、週に数回でも自炊や温かい食事を取り入れると良いでしょう(引用元:https://www.shinjuku-sakura.jp/irregular-menstruation/)。

「ストレスを感じない生活なんて無理」と思う方もいるかもしれません。実際に完全になくすことは難しいため、リフレッシュの時間を意識的に作ることが大切です。深呼吸や軽いストレッチ、湯船につかるだけでも自律神経が整いやすくなると言われています。

生理の乱れは、心身のバランスが崩れているサインでもあります。無理を続けず、まずは「睡眠・食事・休息」の3つを整えることが、生理不順の改善につながる第一歩です。

ストレス/生活習慣/睡眠リズム/ホルモンバランス/ダイエット

婦人科疾患が隠れている場合

「生理が不規則なのは体質かも」と思い込みがちですが、実はその裏に婦人科疾患が隠れていることもあると言われています。代表的なのは子宮筋腫や子宮内膜症です。どちらも女性ホルモンの影響を受けて変化しやすく、周期の乱れや経血量の増加、強い下腹部痛などの症状を伴うケースがあるそうです(引用元:https://www.takeyama-clinic.or.jp/menstrual-irregularity/)。

また、ホルモンの異常によって「無月経(長期間生理がこない)」「過多月経(出血量が多い)」が続く場合もあります。これらは、ホルモンバランスが崩れた結果、卵巣や子宮の機能が一時的に低下しているサインとも考えられています。特に、出血量が急に増えた、期間が極端に長くなったなどの変化があるときは、早めに専門医へ相談することがすすめられています(引用元:https://www.shinjuku-sakura.jp/irregular-menstruation/)。

さらに、「痛みが強くなった」「レバーのような血の塊が多い」といった症状が見られる場合は、子宮内膜症や子宮腺筋症の可能性があると言われています。これらの疾患は、放置すると進行してしまうこともあるため、我慢せずに医療機関で相談することが大切です。

婦人科では、生理不順の原因を調べるためにいくつかの基本的な検査が行われることが多いようです。主なものとしては、ホルモン値を確認する血液検査、子宮や卵巣の状態を確認する超音波検査(エコー)、必要に応じて子宮頸がん検査などが挙げられます(引用元:https://www.hiro-clinic.or.jp/gynecology/causes-of-irregular-periods-and-specific-measures-for-improvement/)。いずれも短時間で済むものが多く、痛みも少ないとされています。

受診のタイミングは、「3か月以上生理がない」「周期が安定しない」「出血や痛みが強くなった」などの変化が続くときです。自覚症状が軽くても、定期的に婦人科へ行くことで安心につながるでしょう。

生理不順は、単なる生活リズムの乱れだけでなく、体からの大切なサインでもあります。気になる変化があるときは、ためらわずに相談することが、健康を守る第一歩と言えるかもしれません。

婦人科疾患/子宮筋腫/子宮内膜症/ホルモン異常/検査